初心者向けおすすめフィルムコンパクトカメラ15選!

フィルムカメラの中でも、近年とくに人気の高いコンパクトカメラ(コンパクトフィルムカメラ)。

「シャッターを押すだけ」の全自動や「ピントを合わせるだけ」のほぼ自動で撮影ができる手軽さと、小さく、軽いのでいつでも、どこでも持ち歩けることが魅力。

操作が簡単なので、フィルムカメラを初めて触る初心者の方にもおすすめできる種類です。

コンパクトカメラは、フィルムカメラが広く使われた時代、とても多くの種類が作られました。

なので、どんな種類の機種がよいのか、初心者の方は選び方が難しいと感じることがあるかもしれません。

そこでこの記事では、中古フィルムカメラとオールドレンズの専門店、サンライズカメラのスタッフが、

- おすすめの機種

- 選び方

- コンパクトカメラの種類

について徹底解説したいと思います!

目次 [hide]

- フィルムカメラのコンパクトカメラ

- 2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

- 初心者におすすめのコンパクトカメラ15選

- 2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

- あまりおすすめできないコンパクトカメラ

- コンパクトカメラ おすすめ機種の選び方・見分け方

- コンパクトカメラの種類1:ピントの合わせ方

- コンパクトカメラの種類2:巻き上げの方法

- コンパクトカメラの種類3:レンズの種類

- ブリッジカメラ――コンパクトカメラと一眼レフカメラの中間

- 初心者向け 中古コンパクトカメラの選び方・買い方

- コンパクトカメラでフィルムカメラを始めてみませんか?

- 2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

フィルムカメラのコンパクトカメラ

それでは、フィルムカメラのなかでも「コンパクトカメラ」とはどんな種類なのか、具体的に見ていきましょう。

コンパクトカメラとは

デジタルカメラやスマートフォンのカメラと違い「フィルム」を使って撮影するフィルムカメラ。

なかでも「コンパクトカメラ」とは、

- サイズが小型

- レンズが固定されているもの

のことを指します。

コンパクトカメラで撮れる写真

コンパクトカメラなら、こんなふうに、平成レトロなフィルムカメラらしい写真や

↑FUJIFILM NATURA CLASSICAで撮影:ほかの作例はこちら

ストロボを光らせた「フィルムっぽい」写真を簡単に撮ることができますよ。

コンパクトカメラにはたくさんの種類がある

といっても「サイズが小型」「レンズが固定されている」というのはとてもざっくりとした特徴。

ひとくちにコンパクトカメラといっても

- オートフォーカス(ピントをカメラが自動で合わせてくれる)

- マニュアルフォーカス(ピントを自分で手動で合わせる)

- 固定焦点(写ルンですのようにピントが3mくらいに固定されている)

- 巻き上げが自動

- 巻き上げが手動

- ズームレンズがついている

- 単焦点レンズ

- 2焦点レンズ

のように、さまざまな機能のものがあります。

また、フィルムカメラの多くは中古品です。

そのため

- 壊れていることが少ないおすすめ機種

- 壊れていることが多い、初心者にはあまりおすすめできない機種

もあります。

といっても、フィルムカメラを初めて使う初心者の方にとっては見分け方が難しいところ。

そこでまずは、具体的におすすめのコンパクトカメラを紹介していきたいと思います。

初心者の方にはオートフォーカスのコンパクトカメラがおすすめ

この記事で紹介するコンパクトカメラは

- オートフォーカス

- 巻き上げが自動

であることをポイントに選びました。

この2つが揃っていると簡単に、ミスなく操作できますよ。

またおすすめ機種紹介の後半では、クラシカルな見た目のフィルムカメラが好きな方のために、いくつかマニュアル操作の機種も取り上げています。

コンパクトカメラで使うフィルム

この記事で紹介しているコンパクトカメラは、すべて「35mmフィルム」という種類のフィルムを使います。

初心者の方が最初に使う種類としては、35mmフィルムの「カラーネガフィルム」がおすすめです。

カラーネガフィルムにはたくさんのブランドのものがありますが、

日本の「富士フイルム」かアメリカの「Kodak(コダック)」を選べばOK。

具体的には以下の銘柄が入手しやすく、値段も低めです。

2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

オールドレンズを楽しむのにも最適!写真にも動画にもおすすめのフルサイズミラーレス一眼カメラを選ぶならこのカメラ!!

写真・動画どちらもハイクオリティ。一度は手にしたい逸品!

FM2発売当時のマニュアルレンズにインスパイアされたデザイン!

どこでも持ち歩ける相棒です。

初心者におすすめのコンパクトカメラ15選

それでは早速、初心者の方におすすめのコンパクトカメラを紹介します!

1.OLYMPUS μシリーズ

↑OLYMPUS μ 初代

| ピント | オートフォーカス |

| 巻き上げ | 自動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点のモデルと ズームレンズのモデルあり |

| 電池 | リチウム電池(機種により異なる) |

| メーカー | OLYMPUS(オリンパス) |

| 発売年 | 1991年~オリンパス公式Webサイトより「μ(ミュー):シリーズ:カメラ製品:オリンパス」 |

OLYMPUS μ(オリンパス ミュー)シリーズは、日本のオリンパスのコンパクトカメラ。

オリンパスが得意とする、カメラの前面のカバーを横にスライドすると電源が入る機構が特徴です。

一番最初の機種、初代OLYMPUS μは単焦点レンズ(ズームレンズではない)のカメラでしたが、その後シリーズ化。

ズームレンズのついた機種、単焦点レンズのついた機種、さまざまなモデルが登場しました。

↑OLYMPUS μ ZOOM 140(ズームレンズ付きのモデル)

1990年代~2000年代のコンパクトカメラとしては代表的な機種のひとつで、電池もリチウム電池なので液漏れで壊れる心配もありません。

操作も「シャッターを押すだけ」でOKなのでとても簡単。

初心者の方におすすめのコンパクトカメラです。

2.Canon Autoboyシリーズ

↑Canon Autoboy Luna

| ピント | オートフォーカス |

| 巻き上げ | 自動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点のモデルと ズームレンズのモデルあり |

| 電池 | 初期のものは単3乾電池 1980年代中ごろ~のものはリチウム電池(機種により異なる) |

| メーカー | Canon(キヤノン) |

| 発売年 | 1979年~「AF35M (オートボーイ) – キヤノンカメラミュージアム」 |

Canon Autoboy(キヤノン オートボーイ)シリーズは、日本のCanonのコンパクトカメラ。

初代Autoboyは、オートフォーカス、自動巻き上げ、巻き戻しといった、1980年代後半~のコンパクトカメラで当たり前になった機能を「全部載せ」したはじめてのカメラでした。

↑Canon AF35M(初代Autoboy)

完成度の高いフィルムカメラを送り出し続けてきたCanonだけあって、どの機種もとてもよくまとまったつくりをしています。

操作はもちろん押すだけでOK。

ただし、初期のAutoboyシリーズには乾電池を使うタイプもある(液漏れの可能性がある)ので、中古価格があまり変わらないなら1990年代以降の機種がおすすめといえるかもしれません。

1990年代以降の機種の例

↑Canon Autoboy SII

↑Canon Autoboy Luna XL

3.RICOH R1/R1s

↑RICOH R1

↑RICOH R1s

| ピント | オートフォーカス |

| 巻き上げ | 自動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点 |

| 電池 | CR2リチウム電池(Amazon) |

| メーカー | RICOH(リコー) |

| 発売年 | 1994年(R1) 1995年(R1s)リコーイメージング公式Webサイトより「リコーカメラ全機種リスト > 1981-」 |

RICOH R1(リコーR1)とRICOH R1s(リコーR1s)は、どちらも日本のRICOHが作ったコンパクトカメラ。

レンズは単焦点レンズ。

30mmという広角レンズを搭載していて、広い範囲がダイナミックに写ります。

また、レンズをさらに広角に切り替えて疑似パノラマ撮影をすることも。

このレンズが好評を博して、一般のユーザーだけでなく、1990年代にはカメラ愛好家の間でも人気を博しました。

また、当時もっとも薄いとされたボディの小ささも魅力です。

高級コンパクトカメラの「GRシリーズ」もおすすめ

↑RICOH GR1v

さらに、RICOH R1/R1sを発展させた機種のRICOH GR(リコーGR)シリーズもおすすめです。

こちらは、R1とR1sのレンズの性能を向上させ、各種の手動設定を可能としたことが特徴のフィルムカメラ。

いわゆる「高級コンパクトカメラ」のひとつに数えられることも。

オートフォーカス、全自動のコンパクトカメラの頂点ともいえる存在で、中古価格は少々高い場合もありますが、間違いなくおすすめできる機種だといえるでしょう。

RICOH GRシリーズの関連記事

21世紀のコンパクトカメラだけあって完成度は抜群。

操作性もとてもよいので、間違いなく初心者の方におすすめできるフィルムカメラだといえます。

関連記事

8.FUJIFILM NATURA S/NATURA CLASSICA

↑FUJIFILM NATURA CLASSICA

| ピント | オートフォーカス |

| 巻き上げ | 自動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点レンズ(NATURA S、BLACK) ズームレンズ(NATURA CLASSICA) |

| 電池 | CR2リチウム電池(Amazon) |

| メーカー | FUJIFILM(富士写真フイルム、富士フイルム) |

| 発売年 | 2001年(NATURA S、NATURA BLACK F1.9)「NATURA S/NATURA BLACK F1.9 | 富士フイルム」 2006年(NATURA CLASSICA、NATURA NS)「FUJIFILM | パーソナル製品 | フィルム/カメラ | フィルムカメラ | 35mmコンパクトカメラ | NATURA CLASSICA/NATURA NS」(Wayback Machineより2006年7月16日時時点のアーカイブ) |

FUJIFILM NATURA(富士フィルム ナチュラ)シリーズは、こちらも富士フィルムのコンパクトカメラ。

大きく分けて、

- 単焦点レンズのついたNATURA S/NATURA BLACK F1.9

- ズームレンズのついたNATURA CLASSICA/NATURA NS

の2種類があります。

NATURAシリーズにはNPシステム(ナチュラルフォトシステム)という特徴があります。

これは、超高感度、ISO1600のフィルム、NATURA 1600と組み合わせることで、暗いところでもフラッシュを光らせないで撮影できるというもの。

2022年現在、格好いいものとして見直されているフラッシュ撮影。

ですが、1990年代~2000年代、フラッシュ撮影が当たり前の時代には、逆に、フラッシュを光らせない写真のほうが新鮮だったのです。

(その後デジタルカメラの進歩でフラッシュが不要になったことで、いまではさらに反対にフラッシュが新鮮なものになっています)

カメラの撮影は暗い場所のほうが難しいもの。

そのため、暗い場所での撮影を念頭に作られたNATURAシリーズは、NPシステム抜きで考えても、とてもクオリティの高いコンパクトカメラに仕上がっています。

中古価格は上昇気味ですが、2000年代ならではのコンパクトカメラだといえるでしょう。

※フィルムのNATURA 1600は製造が終了し、期限切れ品しか入手できません。

9.FUJIFILM CARDIAシリーズ

↑FUJIFILM TELE CARDIA SUPER DATE

| ピント | オートフォーカス (固定焦点のモデルもあり) |

| 巻き上げ | 自動巻き上げ (廉価なものには手動のモデルもあり) |

| レンズ | 単焦点 2焦点 ズームレンズ 各種あり |

| 電池 | リチウム電池(機種により異なる) (廉価な機種にはストロボ用乾電池のみのものもあり) |

| メーカー | FUJIFILM(富士写真フイルム、富士フイルム) |

| 発売年 | 1984年~「富士フイルムのあゆみ 創立50周年を迎える – 新たな半世紀への旅立ち」 |

FUJIFILM CARDIA(富士フイルム カルディア)シリーズは、こちらも富士フイルム(富士写真フイルム)のコンパクトカメラ。

1980年代から長く用いられた名称で、オートフォーカスのモデルから、簡易的な固定焦点のモデルまで幅広いラインナップがありました。

CARDIAシリーズは、フィルムカメラが現役の時代、一般的なユーザー向けに作られたモデル。

それだけに、1990年代風な写真を撮るにはうってつけの選択肢です。

↑FUJIFILM CARDIA mini ELITE

写ルンですとほぼ変わらない機能の固定焦点・手動巻き上げのモデルもありますが、探せば安いものもあるので、せっかく買うならオートフォーカスのモデルのほうがおすすめだといえるでしょう。

10.CONTAX TVS

↑CONTAX TVS

| ピント | オートフォーカス |

| 巻き上げ | 自動巻き上げ |

| レンズ | ズームレンズ |

| 電池 | CR123Aリチウム電池(Amazon) |

| メーカー | 京セラ(CONTAXブランド) |

| 発売年 | 1993年(CONTAX TVS) 1997年(CONTAX TVS II) 1999年(CONTAX TVS III) |

1990年代、写真にこだわるユーザーの間で人気を博したいわゆる高級コンパクトカメラ。

さまざまなモデルがありますが、本記事ではCONTAX TVS(コンタックスTVS)をおすすめします。

CONTAXは、日本のヤシカ/京セラとカール・ツァイスが提携して製造されたカメラブランド。

1990年代~2000年代にかけて、さまざまなオートフォーカスの高級コンパクトカメラが送り出されました。

なかでもCONTAX TVSシリーズは、ズームレンズがついたモデルです。

CONTAX TVS、TVS II、TVS IIIの3種類があります。

↑CONTAX TVS II

↑CONTAX TVS III

いまフィルムカメラを始めたいと思う初心者の方に人気の平成レトロな写真。

ズームレンズのついたCONTAX TVSシリーズなら、そんな写真が撮れること間違いなし。

それでいて、ズームレンズのついた機種ながら、高級コンパクトカメラだけあって性能・操作性ともに良好です。

中古価格も、単焦点レンズのついたCONTAX T2・T3に比べると安めなので、狙い目の高級コンパクトカメラといえるでしょう。

↓こちらの記事でCONTAX TVSの作例を紹介しているので、ぜひご覧ください!

CONTAX T2/CONTAX T3もおすすめ

↑CONTAX T3

もちろん、単焦点レンズのついたモデル、CONTAX T2、CONTAX T3もおすすめ。

どちらも中古価格は高めですが、カール・ツァイスのレンズの描写をぜひ味わってみませんか?

↓こちらの記事でCONTAX T3の作例を紹介しています。

[フィルムカメラぶらり撮影散歩8] 一眼レフ不要?CONTAX T3をポケットに今を鮮明に残そう

11.Nikon AF600

| ピント | オートフォーカス |

| 巻き上げ | 自動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点レンズ |

| 電池 | CR123Aリチウム電池 |

| メーカー | Nikon(ニコン) |

| 発売年 | 1993年camera-wiki.orgよりNikon AF600の記事 |

日本のNikon(ニコン)のコンパクトカメラのなかでも人気の機種のひとつ。

それがNikon AF600です。

Nikon AF600は、1990年代前半に流行した、小型・薄型でレンズが真っ平らに収納されるコンパクトカメラのひとつ。

28mm F3.5という広角レンズを搭載したことで、カメラ愛好家の間でも注目されました。

同様の見た目のコンパクトカメラはKonica BiG mini(コニカ ビッグミニ)シリーズが元祖なのですが、同シリーズは持病があり壊れているものがほとんどなので、薄型でシンプルな外観のコンパクトカメラがほしい方には、このNikon AF600がおすすめだといえるでしょう。

12.Nikon L35AF

| ピント | オートフォーカス |

| 巻き上げ | 自動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点レンズ シリーズ製品にはズームレンズ付きもあり |

| 電池 | 単3乾電池 |

| メーカー | Nikon(日本光学、ニコン) |

| 発売年 | 1983年ニッコール千夜一夜物語 – 第三十三夜 | Enjoyニコン | ニコンイメージング |

Nikon L35AFは、ニコン ピカイチという愛称でも知られるコンパクトカメラ。

それまで、レンズ交換式のカメラを主としてきたニコン(日本光学)がコンパクトカメラに初めて参入した機種です。

巻き上げは自動巻き上げ、オートフォーカスを搭載。

さらに、カメラ愛好家もうなる「ゾナータイプ」という形式のレンズを搭載していますニッコール千夜一夜物語 – 第三十三夜 | Enjoyニコン | ニコンイメージング。

一味違うコンパクトカメラがほしい方に。

ぜひおすすめしたいコンパクトカメラです。

ニコンのコンパクトカメラはその後シリーズ化しますが、液漏れさえしていなければ、他のモデルもおすすめです。

13.KONICA C35/C35 Flashmatic/C35 FD

↑KONICA C35

| ピント | マニュアルフォーカス (レンジファインダー) ※下位機種のC35 E&Lはゾーンフォーカス |

| 巻き上げ | 手動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点レンズ |

| 電池 | MR44水銀電池 (LR44またはSR44で代用) |

| メーカー | KONICA(小西六、コニカ) |

| 発売年 | 1968年(C35)「コニカの歩み 1968 | コニカミノルタ製品アフターサービス – 株式会社ケンコー・トキナー」 1971年(C35 Flashmatic)「コニカの歩み 1971-72 | コニカミノルタ製品アフターサービス – 株式会社ケンコー・トキナー」 1973年(C35 FD)「コニカの歩み 1973 | コニカミノルタ製品アフターサービス – 株式会社ケンコー・トキナー」 |

ここからは、オートフォーカスではなくマニュアルフォーカスのおすすめコンパクトカメラを紹介します。

KONICA C35シリーズは、日本のコニカ(小西六)のコンパクトカメラ。

旅行に持っていきやすい小型のボディから、じゃーにーコニカという愛称で販売されました。

初代KONICA C35とほぼ同機能のKONICA C35 Flashmaticという機種もあります。

(いまの目から見るとどちらを選んでもほとんど同じです)

↑KONICA C35 Flashmatic

このKONICA C35シリーズはとても完成度の高い機種。

レンズはHEXANONという性能に定評のあるもの。

レンジファインダー(連動距離計)も内蔵しています。

さらに、上位機種のC35FDを除き、プログラム露出という、ピントを合わせる以外はシャッターを押すだけでよい機構を搭載しています。

上位機種のC35FDでは、こちらは上級者を意識して、シャッター優先AEという、意図を持った表現をしやすい機能を持っています。

↑KONICA C35FD

シンプルで飽きがこないスタイリングも魅力。

マニュアルフォーカスのフィルムカメラに入門するなら、間違いなくおすすめです。

関連記事

こちらの記事で作例を紹介しています。

こちらの記事ではカメラについて詳しく解説しています。

14.Konica C35EF(ピッカリコニカ)

| ピント | マニュアルフォーカス (ゾーンフォーカス) |

| 巻き上げ | 手動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点レンズ |

| 電池 | LR44(露出計用) 単3乾電池(フラッシュ用) |

| メーカー | KONICA(小西六、コニカ) |

| 発売年 | 1975年「1970年代に発売された機種一覧 | コニカミノルタ製品アフターサービス – 株式会社ケンコー・トキナー」 |

KONICA C35EFは、上で紹介したKONICA C35シリーズのひとつ。

1975年の発売です。

このKONICA C35EFの特徴は、なんといっても、世界で初めての実用的なストロボ内蔵コンパクトカメラだったということ。

この記事で紹介しているコンパクトカメラのほとんどはストロボ内蔵ですが、この機種が元祖だったのです実験的な機種にはそれ以前にも例がありました。

ストロボ以外の機能を見ると、ピント合わせはマニュアルフォーカス(目測、ゾーンフォーカス)。

巻き上げ、巻き戻しは手動です。

レンズは、上で紹介したC35シリーズ同様、写りに定評のあるHEXANONを搭載しています。

オートフォーカスのコンパクトカメラもストロボを内蔵していますが、そのようなカメラは高度に電子化されているので、故障した場合の修理は難しいことがほとんど。

それに対して、このKONICA C35EFは比較的シンプルで堅実な設計のため、整備済みで販売されている場合もあることもメリットだといえます。

手動操作の楽しさと、ストロボ撮影の便利さを楽しめる。

フィルムカメラならではの操作を味わいたい方にぜひおすすめです。

ただしストロボ用の乾電池の液漏れには注意しましょう。

KONICA C35EF(ピッカリコニカ)の類似品もおすすめ

↑KONICA C35EFの影響下にある機種のひとつ、Rollei Flash35

なお、このKONICA C35EFが発売したあとの1970年代後半には、他のメーカーからも類似機種が大量に発売されました。

マニュアルフォーカス(ゾーンフォーカス)で、手動巻き上げ・巻き戻し、ストロボ内蔵。

そういったスペックのコンパクトカメラは、C35EF同様に堅実な設計をしていて、しっかり整備すればまだまだ使い続けられるものがほとんど。

状態さえよければ、そのような類似機種もおすすめです。

15.OLYMPUS TRIP 35

| ピント | マニュアルフォーカス (ゾーンフォーカス) |

| 巻き上げ | 手動巻き上げ |

| レンズ | 単焦点レンズ |

| 電池 | なし(不要) |

| メーカー | OLYMPUS(オリンパス) |

| 発売年 | 1968年 |

OLYMPUS TRIP 35(オリンパス トリップ35)は、オリンパスが1968年に発売したコンパクトカメラ。

1980年代まで作り続けられたロングセラーモデルでした。

このカメラは、目測のマニュアルフォーカス、手動巻き上げ・手動巻き戻しととてもシンプルな構成。

ストロボもありません。

さらに、露出(明るさに関する設定)も一種の太陽電池を使っているので、電池を入れる必要さえありません。

でも。

とてもシンプルなフィルムカメラながら、写ルンですのように巻き上げたあとは、シャッターを押すだけで撮影可能。

カメラ本体も外装含め金属製です。

手動巻き上げ・巻き戻しのカメラのなかでは初心者の方でも使いやすい機種なので、金属製のフィルムカメラに入門するのにおすすめです。

関連記事

こちらの記事でOLYMPUS TRIP 35の作例を紹介しています。

2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

オールドレンズを楽しむのにも最適!写真にも動画にもおすすめのフルサイズミラーレス一眼カメラを選ぶならこのカメラ!!

写真・動画どちらもハイクオリティ。一度は手にしたい逸品!

FM2発売当時のマニュアルレンズにインスパイアされたデザイン!

どこでも持ち歩ける相棒です。

あまりおすすめできないコンパクトカメラ

コンパクトカメラのなかには、残念ながらあまりおすすめできないもの、初心者の方が撮影するには難しいものもあります。

Konica BiG miniシリーズ

初心者の方がフィルムカメラで撮影するのに向かないもの。

まず、Konica(コニカ)のBiG mini(ビッグミニ)シリーズがあります。

BiG miniシリーズが初心者におすすめできない理由は、経年劣化で壊れているものが多いためです。

具体的には、カメラ本体と裏蓋とをつなぐ配線(フレキシブルケーブル)が断線しているものがほとんどなのです。

この状態でも、カメラ本体に問題がなければシャッターは切れますが、裏蓋の液晶の表示やボタンが機能しないため、動作はかなり限られてしまいます。

BiG miniシリーズ、とくに初代BiG miniは、ズームレンズを搭載しない代わりにボディを小型化した歴史に残る名機だといえるのですが、初心者の方の1台目には向かないといえます。

Konica BiG miniシリーズについてはこちらの記事で詳しく解説しています

APSフィルムを使うコンパクトカメラ

↑FUJIFILM_EPION1000

↑Canon ELPH LT

1990年代後半~2000年代前半に作られた、APSフィルムという種類のフィルムを使うコンパクトカメラにも注意が必要です。

APSフィルムとは、いま普通に手に入る「35mmフィルム」とは異なる種類のフィルムのこと。

↑APSフィルム

2010年代前半に製造が終了してしまっていて、使用期限が切れたものしか手に入りません(2022年現在、現像は可能)。

見分け方としては、

フィルムを入れる場所が

↓のように、底部など一部だけが開くものはAPSフィルムを使うカメラ。

↓のように裏蓋がぱかっと開くものは、いまでも手に入る35mmフィルムを使うものなのでOKです。

またAPSフィルムを使うフィルムカメラの多くには、APS規格のロゴが印刷されているため、それでも見分けがつきます。

↓APSフィルムを使うフィルムカメラを表すロゴ

APSフィルムを使うコンパクトカメラの機種名(ブランド名)

参考までに、以下のような機種名が書かれているものは、APSフィルムを使うため初心者の方にはおすすめできません(このようなカメラを使うマニアの方もいます)。

- Canon IXY

- CONTAX Tix

- FUJIFILM EPION

- Konica Revio

- MINOLTA Vectis

- Nikon Nuvis

- OLYMPUS NEWPIC

- PENTAX Efina

など

コンパクトカメラ おすすめ機種の選び方・見分け方

ここまで、初心者の方におすすめのコンパクトカメラを紹介してきましたが、コンパクトカメラはほかにもたくさんあります。

選び方と見分けるポイントについて、より詳しく解説します。

コンパクトカメラの見分け方と種類

↑Canon ニューオートボーイ

コンパクトカメラを機能で分ける場合、この記事のはじめの方でも書いたように「ピントの合わせ方」「巻き上げの方法」「レンズの種類」の3つのポイントが重要です。

ピントの合わせ方

- オートフォーカス(ピントをカメラが自動で合わせてくれる)

- 固定焦点(写ルンですのようにピントが3mくらいに固定されている)

- マニュアルフォーカス(ピントを自分で手動で合わせる)

巻き上げの方法

- 巻き上げが自動

- 巻き上げが手動

レンズの種類

- ズームレンズ

- 単焦点レンズ

- 2焦点レンズ

それでは順番に、それぞれどんな違いがあるのかを見ていきましょう。

コンパクトカメラの種類1:ピントの合わせ方

まず、ピントの合わせ方です。

↑でも書いたように、コンパクトカメラのピントの合わせ方には、ざっくりと以下の3つの方法があります。

- オートフォーカス(ピントをカメラが自動で合わせてくれる)

- 固定焦点(写ルンですのようにピントが3mくらいに固定されている)

- マニュアルフォーカス(ピントを自分で手動で合わせる)

それぞれ、特徴と見分け方を解説します。

オートフォーカスのコンパクトカメラ

オートフォーカスのコンパクトカメラは、写真のピントを自動で合わせてくれることが特徴です。

シャッターを押すだけで写真が撮れるので、初心者の方でも簡単に操作ができます。

オートフォーカスのコンパクトカメラは、1980年代中ごろ以降のものは、そのほかの操作もすべて自動のものが多く、初心者の方におすすめです。

(1970年代後半~1980年代初頭の初期のものには、巻き上げなどが手動のものもあります)

↑世界初の市販されたオートフォーカスのカメラ、KONICA C35AFは巻き上げ・巻き戻しが手動

オートフォーカスとは?

スマートフォンのカメラで写真を撮るとき、自動でピントを合わせてくれますよね。

また、画面の一部をタップすることで、その部分にピントが合うと思います。

このように、自動でピントを合わせてくれる機能のことを「オートフォーカス」といいます。

オートフォーカスの特徴

オートフォーカスは、カメラが自動で被写体にピントを合わせてくれます。

そのため、比較的くっきりとした写真が撮影できるのがメリットだといえるでしょう。

ただし、スマホのカメラのように撮った写真をすぐに見ることはできないので、現像から上がってきた写真を見たら、ピンボケになっていることもあります。

(自動化されているといっても、現代のデジタルカメラやスマホのカメラに比べれば判断ミスも多いです)

もちろん、時代が新しいもののほうが、オートフォーカスの性能は向上しています。

オートフォーカスのコンパクトカメラの例

この記事でおすすめ機種として紹介したもののうち、OLYMPUS μシリーズやCanon Autoboyシリーズなど多くがオートフォーカスのコンパクトカメラです。

オートフォーカスのコンパクトカメラの見分け方

オートフォーカスのコンパクトカメラを見た目の特徴で見分けるなら、レンズの周りに注目しましょう。

↓のような、撮影するためのレンズの部分。

この部分の周りに「手で回せるリングがない」場合、オートフォーカスのものが多いです。

↓オートフォーカスのものの例:

↓オートフォーカスではない(マニュアルフォーカス)ものの例:

↓レンズの部分が出っ張っていても、操作する部分がないので全自動(オートフォーカス)のものの例:

ピントを合わせるのが自動のオートフォーカスの場合、手動で操作しなくてよいので、この部分に操作する部品のない場合が多いのです。

(CONTAX TVSなど例外もあります)

電源を入れるとレンズが自動で飛び出してくるものはオートフォーカス

カメラの電源を入れたときに、レンズの部分が電動でぐぐっと飛び出してくるものは、オートフォーカスのコンパクトカメラだと思って間違いないでしょう。

↑Nikon AF600の例:電源OFF

↑Nikon AF600の例:電源ON

※自動で飛び出てこないもののなかにも、オートフォーカスのものがあります。

シャッターを切ってみて、レンズの部分を観察

フィルムカメラは、フィルムを入れない状態でもシャッターが切れる場合がほとんどです。

もしわからないときは、フィルムを入れずにレンズを自分のほうに向けてシャッターを切ってみて、レンズの部分を観察。

シャッターボタンを押したとき、レンズの部分が微妙に前後に動いていたら、オートフォーカスの可能性が高いです。

「固定焦点」のコンパクトカメラ

↑固定焦点のコンパクトカメラの例:写真屋さん45 Basic(ジャンク品)

オートフォーカスのコンパクトカメラと見た目が似ている場合も多いのが「固定焦点」のコンパクトカメラです。

固定焦点とは

固定焦点とは、レンズのピントの合う位置が2~3mくらいに固定されていること。

記念写真などで人を撮影するとき、ちょうどいい感じに写るようにしています。

つまり、近くや遠くのものにピントを合わせることはできません。

(遠景など、厳密にはピントが合っていないところもそれなりに写るように設計されています。詳しくはこちらの記事で「被写界深度」の解説をご覧ください)

固定焦点の特徴

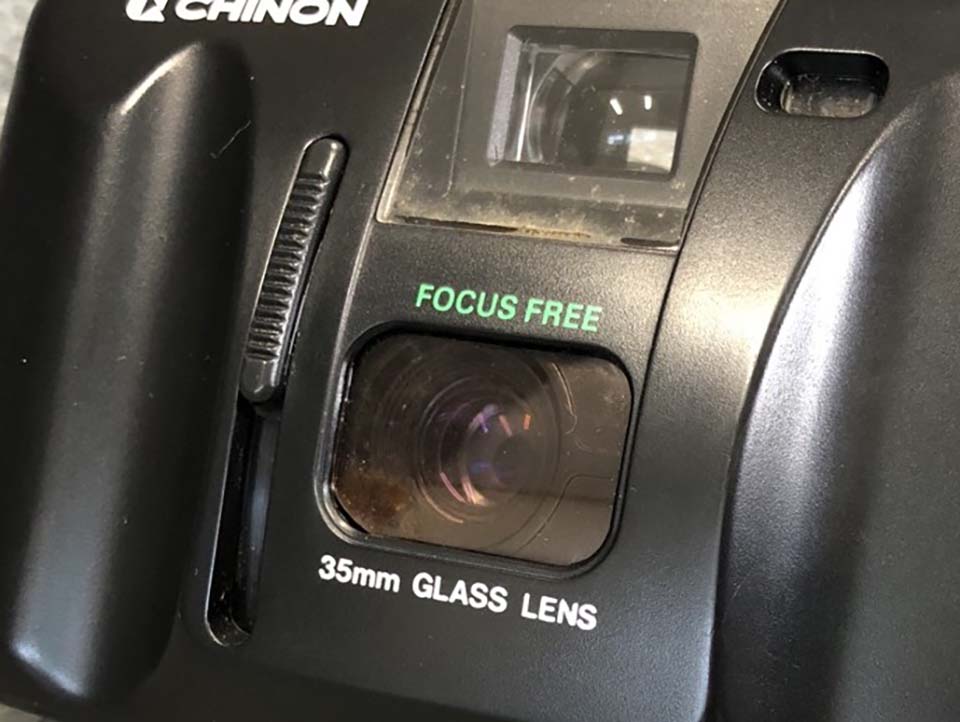

↑固定焦点かつ自動巻き上げのコンパクトカメラの例:CHINON 35 FX-III(ジャンク品)

固定焦点は、カメラとしては簡易的なつくり。

そのため、ピントが微妙に合っていないような、どことなくぼやっとした写りになってしまうことが多いです。

つまり、写ルンですに近い写りですね。

レトロな「フィルムらしさ」が楽しみたい場合、それもメリットといえるかもしれません。

固定焦点のメリットは、この記事で主におすすめしているような、オートフォーカスが一般的になった時代のものでは「より安くカメラを製造・販売できる」こと。

そして、オートフォーカスのフィルムカメラが発売される以前のものでは「ピントを合わせる操作が必要ないので操作が簡単」「操作の失敗がない(近くのものを撮りたいのに遠くにピントを間違えて合わせてしまうことがない)」という利点もありました。

固定焦点のコンパクトカメラの例

有名なものとしては「写ルンです」が固定焦点です。

そのほかに、2022年現在新品で手に入る「Kodak M35」や、2000年代前半まで各メーカーから廉価に販売されたコンパクトカメラが該当します。

もっと古いものとしては、1960年代に一世を風靡したOLYMPUS PEN EEシリーズ(ハーフサイズカメラ)が代表例です。

固定焦点のコンパクトカメラの見分け方

初心者の方には、オートフォーカスのフィルムカメラと固定焦点のフィルムカメラを見分けるのは難しいかもしれませんが、

「この特徴があれば固定焦点のフィルムカメラの可能性が高い」ポイントとしては――

FOCUS FREEと書いてある

↑CHINON 35 FX-IIIの例(ジャンク品のため汚れがあります)

レンズの周りなどに「FOCUS FREE」と書いてある場合、固定焦点です。

フィルムの巻き上げが写ルンですのような巻き上げなら固定焦点の可能性が高い

写ルンですのように、カメラを持ったときに右手の親指で巻き上げる方式の場合、固定焦点の可能性が高いです。

とくに、ボディがプラスチック製の場合はほぼ固定焦点です。

ただし、この記事でおすすめ機種として紹介している「OLYMPUS TRIP 35」(マニュアルフォーカス)のように例外もあります。

シャッターを切ってみて、レンズの部分を観察

オートフォーカスのコンパクトカメラの見分け方で、レンズの部分を観察する方法を紹介しました。

それと同じように、シャッターボタンを押したとき、レンズの部分が微妙に動く様子がなかったら、固定焦点のコンパクトカメラかもしれません。

電池が必要なフィルムカメラでも固定焦点のものがある

電池を入れないと動かないコンパクトカメラのなかにも、フィルムの巻き上げ・巻き戻しだけが電動で、ピントは固定焦点のものがあるので注意が必要です。

マニュアルフォーカスのコンパクトカメラ

オートフォーカスのコンパクトカメラが初めて発売される1977年より前のものはすべて、マニュアルフォーカスか、上で解説した固定焦点でした。

そのあと、販売される製品としては1980年代前半にかけてオートフォーカスのコンパクトカメラと入れ替わっていきます。

マニュアルフォーカスとは

マニュアルフォーカスとは、手動でピントを合わせること。

コンパクトカメラでは、さらに大きく分けて3つの方法があります。

- 目測式

- ゾーンフォーカス

- レンジファインダー(連動距離計)

それぞれの特徴を見ていきましょう。

目測式とは

↑OLYMPUS TRIP 35の下部にある距離指標

目測式とは、撮影したい被写体までの距離をざっくりと見た目で判断して、ピントを合わせる方式のこと。

たとえば、写真を撮りたい相手がだいたい目の前3mくらいにいたら、カメラのピントリングを3mの位置に回す、といったように撮影します。

ゾーンフォーカス

ゾーンフォーカスとは、初心者でも簡単に撮影できるように、目測式を改良した方式。

(厳密には目測式の一種です)

カメラのピントリングには、↓の画像のように「人が1人」「人が2人」「人が3人」「山(遠景)」のようなアイコンが書かれています。

カメラのファインダーを覗いたとき、

- 1人の人物の胸から上を撮りたい:人が1人のアイコン

- 2人くらいが並んで上半身を撮る集合写真:人が2人のアイコン

- 3人くらいが並んで写る集合写真:人が3人のアイコン

- 遠くの景色:山のアイコン

にピントリングを回すと、ピントがだいたい合うようになっています。

※この例では4段階ですが、3段階などほかの例もあります。

コンパクトカメラでよく使われる広角レンズには、ピントが合っていない場所もピントが合っているように見えやすい特徴があるので、このような簡易的な方法でも、だいたいピントが合って見えるようになっています。

(なぜそうなるかはこちらの「被写界深度」についての解説をご覧ください)

操作が簡単で、ピントがそれなりに合っている写真が撮れるというメリットがあります。

また、オートフォーカスのコンパクトカメラでは遠景がピンボケになることが多いのですが、ゾーンフォーカスならアイコンを山(遠景)にしておけば、ピンボケの心配はありません。

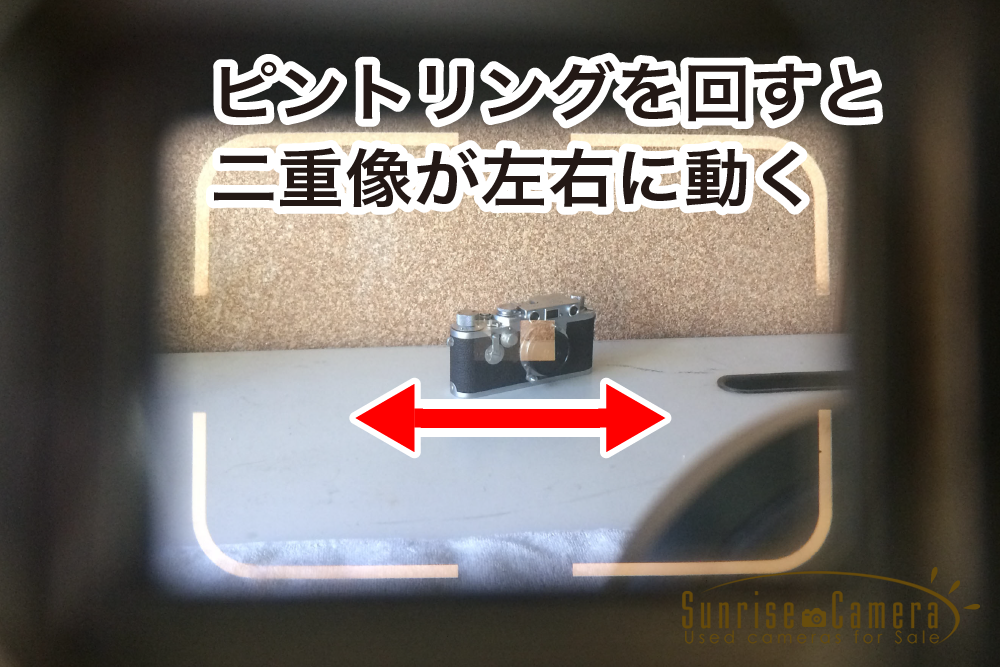

レンジファインダー(連動距離計)

レンジファインダー(連動距離計)のコンパクトカメラでは、ファインダーのなかに、被写体との距離を合わせる距離計を内蔵しています。

具体的には、ファインダーを覗くと、真ん中が黄色っぽく着色されていて、像が二重になっています。

ファインダーを覗いたまま、カメラのピントリングを回すと、その像が左右に動きます。

この2つの像が1つに重なるところでピントリングを止めると、ピントが合うようになっているのです。

↑レンジファインダーの例(画像はコンパクトカメラではなく、Leica M3)

主に1970年代中ごろまでのコンパクトカメラで多く採用されました。

オートフォーカスのコンパクトカメラではカメラが判断を誤ってピンボケになってしまう場合もありますが、レンジファインダーのついたコンパクトカメラには「撮影する人が操作を誤らなければ」ピンボケになることがないというメリットがあります。

マニュアルフォーカスのコンパクトカメラの例

1977年より前のコンパクトカメラは、多くがゾーンフォーカス、もしくはレンジファインダーを内蔵したものです。

この記事で紹介したもののなかでは

- Konica C35/Konica C35 Flashmatic/Konica C35 FD:レンジファインダー

- Konica C35EF:ゾーンフォーカス

- OLYMPUS TRIP35:ゾーンフォーカス

です。

そのほかにも、数えきれないほどの名機が存在します。

マニュアルフォーカスのコンパクトカメラの見分け方

マニュアルフォーカスのコンパクトカメラを見分ける方法は簡単です。

↑このような、銀色でクラシカルな外観をしているコンパクトカメラは、多くがマニュアルフォーカスです。

レンズの部分が飛び出ていればマニュアルフォーカスの可能性が高い

銀色でクラシカルな外観、かつレンズの部分が筒のように飛び出ていたら、ほぼ確実にマニュアルフォーカスです。

いっぽう、黒い外観でもレンズの部分が飛び出ている場合、マニュアルフォーカスの可能性が高いです。

※ただし、初期のオートフォーカスのコンパクトカメラにも似た見た目のものがあります。

レンズの部分を手で回すことができたらマニュアルフォーカスの可能性が高い

また、レンズの周りに「1m 2m」など距離が書いてあったり、↑で解説したゾーンフォーカスのアイコンが書いてある場合、マニュアルフォーカスの可能性が高いです。

その部分を手で回してみましょう。

回ればマニュアルフォーカスです。

※例外はあります

コンパクトカメラの種類2:巻き上げの方法

コンパクトカメラの種類は、

- 巻き上げが自動

- 巻き上げが手動

という巻き上げの方法でも分類できます。

具体的に見ていきましょう。

巻き上げが自動のコンパクトカメラ

巻き上げが自動のコンパクトカメラでは、シャッターを切るたびに、フィルムが自動で巻き上げられます。

この記事で主におすすめしているようなオートフォーカスのコンパクトカメラでは、モーターの力でフィルムが巻き上げられます。

※さらに古いものでは、RICOH AUTOHALFのようにゼンマイの力で巻き上げるものもありました。

巻き上げが自動のコンパクトカメラは操作が簡単

巻き上げが自動のコンパクトカメラは、操作が簡単で、フィルムを入れるときにミスをする可能性も低いので初心者におすすめです。

1980年代半ばより後の機種なら、ほとんどが

- オートローディング(フィルムを入れるのが簡単)

- 自動巻き上げ(シャッターを切るとフィルムが巻き上げられる)

- 自動巻き戻し(フィルムを1本撮り終わると自動で巻き戻される)

という、フィルムの取り扱いのミスを防ぐ3つの機能を備えているので、大切なフィルムを無駄にすることなく、確実にフィルムで写真を撮ることができますよ。

巻き上げが自動のコンパクトカメラの見分け方

巻き上げが自動のコンパクトカメラを見た目で見分ける方法。

身も蓋もないですが、カメラを持ったときにつるっとしていて、フィルムを手で巻き上げる部品がなかったら、巻き上げが自動です。

↑つるっとしている例:OLYMPUS μ初代の背面

巻き上げが手動のコンパクトカメラ

巻き上げが手動のコンパクトカメラでは、手でフィルムを巻き上げます。

具体的には

↓巻き上げレバーや

↓巻き上げノブで

フィルムを巻き上げます。

巻き上げが手動のコンパクトカメラでは、巻き戻しも手動です。

フィルムカメラを操作する楽しみを味わえる

巻き上げが手動のコンパクトカメラは、フィルムを入れたり取り出すときにミスをしないように注意が必要です。

また、一枚一枚手で巻き上げる必要があるので、操作に慣れる必要もあります。

ですが、そういった不便さを補ってあまりある、フィルムカメラならではの操作する楽しみを味わうことができる。

それこそが、巻き上げが手動のコンパクトカメラを使う魅力だといえるでしょう。

巻き上げが手動のコンパクトカメラの見分け方

巻き上げレバーや巻き上げノブがついていれば、巻き上げが手動だと判断できます。

コンパクトカメラの種類3:レンズの種類

コンパクトカメラの種類。

最後に、レンズの種類です。

コンパクトカメラのレンズの種類は、ざっくりと↓の3つに分類できます。

- ズームレンズ

- 単焦点レンズ

- 2焦点レンズ

ズームレンズのついたコンパクトカメラ

ズームレンズは、広角(広い範囲が写る)から望遠(狭い範囲が写る)までズームできるレンズのことです。

コンパクトカメラで実用的なものとしては、上のおすすめ機種で紹介したPENTAX ZOOM-70(1986年)がはじめてのもの。

そのあと、1980年代後半~2000年代前半まで、非常に多くの機種が作られました。

ズームレンズの特徴

ズームレンズは、風景や記念写真にぴったりの広角から、遠くのものを大きく写す望遠まで、さまざまな写真を撮ることができます。

ただし、コンパクトカメラに内蔵されたズームレンズは、望遠レンズとしての性能は低いものがほとんど。

望遠レンズには

- 手ブレしやすい

- 望遠レンズを手ブレしにくくするにはレンズを大きくする必要がある

という特徴があり、コンパクトカメラに望遠レンズをつけるのには無理があるので、100mmや120mm、それ以上といった望遠レンズは、ついていてもあまり実用的ではありません。

↑このように長く伸びるズームは非常に手ブレしやすい

実用上は、70mmや80mmくらいまでのものがおすすめです。

ズームレンズの写りはあまりよくないといわれますが――

またズームレンズは、次に紹介するズームレンズではないレンズ(単焦点レンズ)に比べると、写りはあまりよくないといわれることが多いです。

ただし、その写りの適度なローファイさが、逆にフィルムっぽさというメリットになるかもしれません。

↑ズームレンズの付いたコンパクトカメラ、CONTAX TVSの作例(こちらの記事でさらに作例を紹介しています)

また、1990年代の普段の写真は、ズームレンズのついたコンパクトカメラで撮られることがとても多かったです。

2020年代になって注目されている、平成レトロな「フィルムカメラっぽい写真」を撮るには、ズームレンズのついたコンパクトカメラがうってつけかもしれませんね。

ズームレンズのついたコンパクトカメラの見分け方

ズームレンズのついたコンパクトカメラは、カメラの背面などに「W-T」(ワイド―テレ/望遠という意味)と書かれたズームを操作する部分があることが多いです。

そのような部分があれば、ズームレンズがついています。

↑Canon Autoboy Luna XLの背面:右手親指の部分にシーソーレバーがある

また、レンズのまわりに「35-70mm」「38-105mm」のように数字が書かれている場合がありますが、間にハイフンが入っている場合はズームレンズです。

単焦点レンズのついたコンパクトカメラ

ズームレンズではないレンズ、単焦点レンズとは、写真に写る範囲が変化しない、1つの範囲しか写せないレンズのこと。

わかりやすい例でいうと、写ルンですのレンズは単焦点レンズです。

単焦点レンズの特徴

単焦点レンズの特徴は、写りがいいこと。

コンパクトカメラに使われるような単焦点レンズは、20世紀前半には基本的な構成が発明されていて、それを20世紀後半の技術でブラッシュアップしていったのだから、写りが悪いはずがないのです。

といっても、単焦点レンズのフィルムカメラでも昭和レトロ・平成レトロな写真を楽しむことが可能。

ローファイすぎず、フィルムの性能を引き出しながらフィルムっぽさを味わえることが単焦点レンズの魅力です。

単焦点レンズの見分け方

単焦点レンズのコンパクトカメラには、ズームレンズの機種のように「W-T」などと書かれた操作部分はありません。

↑単焦点レンズのコンパクトカメラ、Nikon AF600の背面にはズーム用の操作部分がない

またレンズの周りにある数字が「38mm」や「35mm」のように、ハイフンの入らないものになっています。

2焦点レンズのついたコンパクトカメラ

↑2焦点レンズのついたコンパクトカメラの例:FUJIFILM TELE CARDIA SUPER DATE

2焦点レンズのついたコンパクトカメラは、ズームレンズのついたコンパクトカメラが広まる少し前、1980年代半ばに少しだけ流行した種類。

たとえば「35mmの広角レンズ」と「70mmの望遠レンズ」のように、2種類のレンズが切り替え式になっています。

※厳密にはレンズ自体を完全に切り替えているわけではないものも多くあります。

2焦点レンズのコンパクトカメラの特徴

2焦点レンズのコンパクトカメラは、基本的には単焦点のコンパクトカメラをメインに、少し望遠レンズ寄りの撮影ができる機能を付け足したものになっています。

そのため、広角レンズ側(35mmなど)は単焦点レンズのコンパクトカメラ同様、写りはよい場合が多いです。

望遠レンズ側(70mmなど)は、広角レンズ側のレンズを望遠に変換するレンズ(コンバータ)を挿入するものと、レンズ自体をすべて切り替えてしまうものがあります。

コンバータを挿入するものは、どうしても少し性能は落ちるといえます。

いまあえて2焦点レンズのコンパクトカメラを初心者の方が使うメリット。

それは中古価格が安めなものが多いということ。

1980年代半ばの過渡期の製品ということもあり、2焦点レンズのコンパクトカメラはあまり注目されていません。

それでいて、発売された時期的に、自動巻き上げなど全自動化された機能を備えていることが普通なので、動作に問題がなければ簡単に撮影を楽しむことができますよ。

2焦点レンズのついたコンパクトカメラの見分け方

2焦点レンズのついたコンパクトカメラは、一見するとズームレンズのついたコンパクトカメラと似ています。

違いは、電源を入れてレンズを切り替えたとき、ズームレンズと違い、一気に望遠レンズに切り替わること。

またレンズの周りの数字が「35mm 70mm」「35mm/70mm」のように、ハイフンではなくスペースやスラッシュで書かれている場合もあります。

↑FUJIFILM TELE CARDIA SUPER DATEのレンズには「35mm 70mm」と書いてある

ブリッジカメラ――コンパクトカメラと一眼レフカメラの中間

もうひとつ、コンパクトカメラに近い種類のフィルムカメラとして「ブリッジカメラ」というものもあります。

簡単に紹介すると――

ブリッジカメラとは

↑MINOLTA APEX105

ブリッジカメラとは、主に1990年前後の一時期に作られた、コンパクトカメラと一眼レフカメラの中間に位置づけられるフィルムカメラのこと。

この記事で紹介してきたオートフォーカスのコンパクトカメラのように、シャッターボタンを押すだけで撮影できる簡単な操作が可能です。

ただし、コンパクトカメラよりもカメラのサイズが大きめ。

その時代としてはハイスペックなズームレンズが搭載されていたり、撮影機能が高度だったりと、同じ時代のコンパクトカメラよりもワンランク上のカメラとして位置づけられていました。

↑OLYMPUS IZM300

1990年代前後に考えられた「近未来風なデザイン」はブリッジカメラでしか味わえないもの。

他人とは一味違うフィルムカメラがほしい方には、ぜひおすすめです。

ブリッジカメラの例

↑Canon Autoboy JET

- Canon Autoboy JET

- CHINON GENESISシリーズ

- FUJIFILM CARDIA 3000

- MINOLTA APEX105

- OLYMPUS L-1などLシリーズ

- OLYMPUS IZM300

- RICOH MIRAI

初心者向け 中古コンパクトカメラの選び方・買い方

それでは、この記事で解説してきたようなコンパクトカメラを中古で買うなら、どうやって選ぶのがよいのでしょうか?

順番にポイントを見ていきましょう。

1.動作がすべて確認されているものを買う

この記事で主に紹介した、1980年代~2000年代のコンパクトカメラは、内部がモーターで動く電気製品です。

すでにメーカー修理は行われていないので、壊れると直らない可能性が高いです。

そのため、初心者の方が購入する場合、動作がすべて確認されていて、問題ないものを選ぶようにしましょう。

2.(マニュアルフォーカスのものは)整備済みのものを買う

この記事でおすすめした機種ではKonica C35やOLYMPUS TRIP 35のように、主に1970年代まで盛んにつくられたマニュアルフォーカスのコンパクトカメラは、いまでも分解・整備を行うことが可能です。

そのような中古フィルムカメラを購入するときは、専門の修理業者で整備されたものを選ぶと安心です。

むしろ、その年代の中古フィルムカメラは整備済みでないと撮影に使うのが難しいとさえいえます。

3.電池の液漏れはNG

1970年代~のコンパクトカメラには、単3乾電池や単4乾電池を使うものがあります。

保証のないジャンクとして売られているもののなかには、電池が「液漏れ」したものが非常に多くみられます。

液漏れしたジャンクは、基本的には動かないものと考えておきましょう。

マニア向けで、初心者の方にはおすすめできません。

4.リチウム電池を使うものが安心

1980年代からフィルムカメラに用いられるようになった「リチウム電池」が使われているものは、液漏れすることがないため安心です。

ただしリチウム電池は1本につき500~1000円くらいするので価格は高め。

その代わり長持ちするので、一度購入したら何年も使い続けることが可能です。

リチウム電池にはいくつも種類がありますが、おおむね1990年代以降のものに多いのは以下の2種類です。

5.保証がついているものを買う

動作が確認されているものを購入するのと同じ理由で、初期不良保証、動作保証がついているものを購入するのがおすすめです。

とくに、この記事で紹介した中ではCONTAX TVSなどいわゆる「高級コンパクトカメラ」と呼ばれるものはそれなりの値段がします。

それ以外のコンパクトカメラも、状態が良いものは1万円以上することも多いです。

保証付きのものを選べば万が一のときも安心です。

当店、中古フィルムカメラとオールドレンズのサンライズカメラでも、中古フィルムカメラに保証を付けて販売しております。

コンパクトカメラをお探しの際は、ぜひ当店公式サイトをご覧ください。

コンパクトカメラでフィルムカメラを始めてみませんか?

コンパクトカメラは、フィルムカメラが現役の時代に「誰でも使える」ように改良が重ねられた種類。

なので初心者の方でも使うのがとても簡単です!

フィルム自体に触ったことがないという方でも、失敗なくフィルムカメラを始めることができますよ。

ぜひあなたも、コンパクトカメラでフィルムカメラを始めてみませんか?

Xでは、ブログよりも早くタイムリーなフィルムカメラの話やお得な情報を発信しています!

2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

オールドレンズを楽しむのにも最適!写真にも動画にもおすすめのフルサイズミラーレス一眼カメラを選ぶならこのカメラ!!

写真・動画どちらもハイクオリティ。一度は手にしたい逸品!

FM2発売当時のマニュアルレンズにインスパイアされたデザイン!

どこでも持ち歩ける相棒です。

※参考Webサイトの閲覧日はすべて2022年4月25日