2024年最新!中判フィルムとは? 120フィルム・ブローニーフィルム徹底解説

中判フィルムとはいったいどんなフィルムなのでしょうか?

フィルムカメラを楽しみたいという方に人気の中判カメラ。

中判カメラでは、もっとも一般的なフィルムである35mmフィルムではなく中判フィルムを使います。

使い方は35mmフィルムと少し違いますが、写真を撮る原理は同じ。

ちょっとした知識があれば、あなたも中判ならではの雰囲気ある写真を撮ることができますよ。

120フィルム、220フィルムってなに?

ブローニーフィルムと120フィルムって違うの?

中判のフィルムってどこで買えるの?

この記事では、中判カメラを楽しむための、そんな中判フィルム基礎知識を徹底解説します!

目次 [hide]

2024年版 おすすめの中判フィルム(120フィルム)

まず、120フィルムを使う中判カメラではどんなフィルムを使うのがよいのか、おすすめの商品を紹介します!

1.Kodak GOLD 200

| 種類 | カラーネガフィルム |

| 感度 | ISO200 |

| 購入価格 | 2,000円(1本)、7,000円(5本)※2024年4月現在 |

これから初めて中判カメラを使いたい。

そんなときにおすすめなのが、Kodak(コダック)のGOLD 200です。

カラーネガフィルムという、現像するとオレンジ色になって返ってくる、いちばんメジャーなタイプのフィルムになります。

カラーネガフィルムは少し前までは日本の富士フイルムの製品が入手しやすかったのですが、製造が終了してしまいました。

そのため、2024年現在、入手性と値段の面からこのKodak GOLD 200を選ぶのがおすすめです。

2.Kodak Portra 800

| 種類 | カラーネガフィルム |

| 感度 | ISO800 |

| 購入価格 | 25,860円(5本)※2024年4月現在 |

Portra 800(ポートラ800)は、こちらも同じくKodakのカラーネガフィルムです。

異なるのは、こちらのPortra 800のほうが高級なフィルムだということ。

より美しい色、より美しい粒子で写真を撮ることができますよ。

またPortra 800はISO800という高感度なので、少し暗い場所での撮影にも向いています。

(より高精細なISO160のモデル「Portra 160」もあります)

3.FUJIFILM PROVIA 100F

| 種類 | カラーポジフィルム(リバーサルフィルム) |

| 感度 | ISO100 |

| 購入価格 | 15,200円(5本)※2024年4月現在 |

現像したフィルムの色が反転しておらず、そのまま見ることができるリバーサルフィルム。

もしリバーサルフィルムで撮影するなら、FUJIFILM(富士フイルム)のPROVIA 100Fが定番でおすすめです。

リバーサルフィルムなら中判カメラならではの大画面の魅力を存分に味わうことができますよ!

中判フィルム=120フィルムと考えてOK!

それでは、初心者の方のためのざっくりとした知識から解説を始めます。

この記事を書き直している2024年現在。

中判フィルム=120フィルム

ブローニーフィルム=120フィルム

のことだと考えてOKです。

もちろん厳密には異なりますし、この記事の後のほうでも紹介するように、120フィルム以外の中判フィルムも、愛好家向けのお店で確かに購入可能です。

ですが、これまでに使ったことがない方が初めて中判カメラを買う場合、ほぼ間違いなく120フィルムを使うものであるのは間違いないでしょう。もしそれ以外の中判フィルムを使おうとしている人がいたら、ものすごいレアな存在だと思います。

当店のようなネット専門店でも120フィルムではない特殊なフィルムを使う場合は明記していますし、実店舗で購入する場合も特殊なフィルムを使うフィルムカメラを初心者に販売することはありえないといえます。

なので「中判フィルム」や「ブローニーフィルム」という言葉は「120フィルム」のことを指していると考えてOKです。

実質的には、

中判フィルム=120フィルム。

ブローニーフィルム=120フィルム。

まずはそこからスタートです!

中判フィルム(120フィルム)を解説

中判フィルムっていったいどんなフィルム?

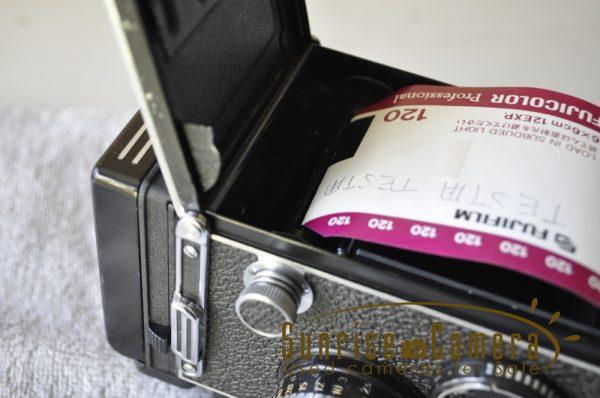

120フィルムの実物を見ながら解説していきます!

中判フィルムとは

まずは見た目から解説します。

中判フィルム(120フィルム)はこのようなパッケージで売られています。

左が中判フィルム(120フィルム)のパッケージ。

右が35mmフィルムのパッケージです。

見ての通り、35mmフィルムに比べて細長い箱に入っていますね。

箱から取り出すとこんな感じ。

左の中判フィルム(120フィルム)はプラスチックの袋に包まれています。

いっぽう、右の35mmフィルムはプラスチックのフィルムケースに入っています。

さらにパッケージを開くとフィルム本体が出てきます。

左:中判フィルム(120フィルム)はこのような見た目をしています(※画像は現像済みのもので再現)。

右:35mmフィルムは「パトローネ」と呼ばれる缶に入っています。

見ての通り、中判フィルム(120フィルム)は35mmフィルムに比べて細長い形をしています。

中判フィルム(120フィルム)が縦長の理由

縦に長いのは、そのぶん撮影する面積が大きいため。

35mmフィルムを現像したものと、中判フィルム(120フィルム)を現像したものを比べてみましょう。

左が中判フィルム(120フィルム)。

右が35mmフィルムです。

このように、フィルム自体の幅が、中判フィルム(120フィルム)のほうが広くなっています。

そのぶん、写真1枚あたりの面積も大きくなっています。

そう。

写真を1枚撮るのに大きな面積を使うため、中判フィルムを使う中判カメラは、より画質のよい写真を撮ることができるようになっているのです。

意外とその事実を知らない人も少なくないですし、幼少期からすでにデジタルが主流であった世代であればなおさらだと思います。

なので同じフィルムカメラの入門機でも35mmカメラと中判カメラでは販売価格が大きく差があります。

中判フィルム(120フィルム)の構造

それでは、中判フィルム(120フィルム)はどんな構造をしているのでしょうか?

中判フィルム(120フィルム)と35mmフィルムの構造の違い

35mmフィルムとは見た目が異なるだけでなく、フィルム自体の構造も異なっています。

下の画像は、写真用のフィルムでもっとも一般的な35mmフィルムを分解したところです。

このように、パトローネと呼ばれる缶にはいっています。

写真用のフィルムは強い光があたるとダメになってしまいます。

そこで、光があたらないように、遮光性のある缶に入れているのです。

では、120フィルムはどうなっているかというと……

なんと!

このように、紙で巻くことで光があたらないようにしているのです!

この紙は日本語では「裏紙」(うらがみ)と呼ばれていて、光を通さないように加工されています。

画像でも黒くなっているのがわかりますね。

この裏紙を巻き取っていくと、中からこのように、35mmフィルムと同様の色をした、フィルムの本体があらわれます。

(※画像はこれまでの画像とは別のテスト用フィルムを使用)

こんな単純な構造で大丈夫なのか、心配になるかもしれません。私自身も最初は驚きました。

結論からいうと、問題なく写真を撮ることができます。

裏紙の端の部分と、フィルムが巻かれている軸(スプール)の縁の部分がしっかり接しているので光が漏れないようになっているのです。

ただし、35mmフィルムに比べて光漏れに弱いのは事実です。

直射日光の下に放置するようなことは、光線漏れの原因になるのでするべきではありません。

基本的には、カメラにフィルムを出し入れするとき以外は、光が当たらないように保管するようにしましょう。

ちなみに、上で紹介したパッケージで、プラスチックの袋に包まれていたのも、35mmフィルムに比べると光に弱いからです。

スプール:中判フィルム(120フィルム)の軸

もうひとつ、中判フィルム(120フィルム)の構造で特徴的なのが「スプール」です。

「スプール」とは、フィルムが巻かれている軸のことです。

このように、プラスチック製になっていて、軸の部分にはフィルムの先端(裏紙の先端)を差し込むことができるようになっています。

カメラにフィルムを入れるときは、このように差し込んで、フィルムを巻いていくようになっています。

※素材については、過去には金属製や木製のものもありました。

スプールは「再利用する」

さて。

このスプールの最大の特徴が「再利用する」ということです。

当サイト掲載の記事、二眼レフカメラ「ローライフレックス」の使い方解説の画像を使って説明します。

まず、フィルムを1本撮り終わったところからはじまります。

画像のように、カメラの片側にフィルムが巻き取られています。

このとき、フィルムは軸から軸に巻かれていくので、カメラの中にはもう1本、スプールが入っています。

では、もう片側を見てみると……

このように。

空になったスプールが残っているのです。

この空になったスプールを、次の撮影時に再利用します。

スプールを反対側(巻き上げ側)に移動して

新しいフィルムの巻き上げに使用します。

こうして、使用済みのスプールを次の撮影に使用することを繰り返していくようになっているのです。

※ちなみに、撮影済みフィルムが巻かれているスプールは、現像するときカメラ店に渡してしまいます。

基本的にはそのまま回収されてしまいますが、返却してもらうこともできます。

もしスプールがなかったら

ただし、スプールの再利用にはひとつ問題があります。

それが、空のスプールがないとフィルムを入れること自体ができないということです。

基本的には、中判カメラを買うと中に空のスプールが入っています。

中古でも基本的にはそうです。

ですが、もしネット上でカメラを買って入っていなかったり、紛失してしまったりした場合には、空のスプールを1つ手に入れる必要が出てきます。

そんなときは、まずは近隣のカメラ店に問い合わせてみるのがおすすめです。

中判カメラのフォーマット 撮影枚数はカメラごとに違う

中判フィルムを使って撮影する中判カメラでは、フィルム1本ごとの撮影枚数は、カメラごとに異なります。

どういうことかというと……

下の4枚の画像を見てください。

ZEISS IKON SUPER SEMI IKONTA(645判)

Mamiya New Mamiya 6 (66判)

PENTAX 67II(67判)

FUJIFILM GW690III(69判)

この画像は、120フィルムを使う4種類の中判カメラの裏蓋を開けたところ。

赤い線で囲んだところが、1枚ごとに写真が記録される範囲を示しています。

見ての通り、横の長さについては、狭いものから広いものまでありますが、どれも、縦の長さは約6cm(56mm)で同じです。

そう、中判のフィルムでは、写真を1枚撮影するときに使う、長手方向の長さがカメラによって異なるのです。

よく使われるフォーマットには、以下のようなものがあります。

上の画像で挙げた、645判(セミ判)、66判、67判、69判の4つが、とくにメジャーなフォーマットです。

ほかに、画面の縦横比が4:3になる68判、長手方向が69判より長いパノラマ写真用のフォーマットも存在しています。

| 名称 | 画面サイズ | 撮影枚数 | 裏紙番号 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 645判 | 56×41.5mm | 16枚撮り | あり | セミ判とも呼ばれた。69判を半分のサイズにしたことに由来 |

| 66判 | 56x56mm | 12枚撮り | あり | |

| 67判 | 56x70mm | 10枚撮り | なし | |

| (68判) | 56x77mm | 9枚撮り | なし | (採用カメラは少ない) |

| 69判 | 56x84mm | 8枚撮り | あり | 120フィルム本来のフォーマット |

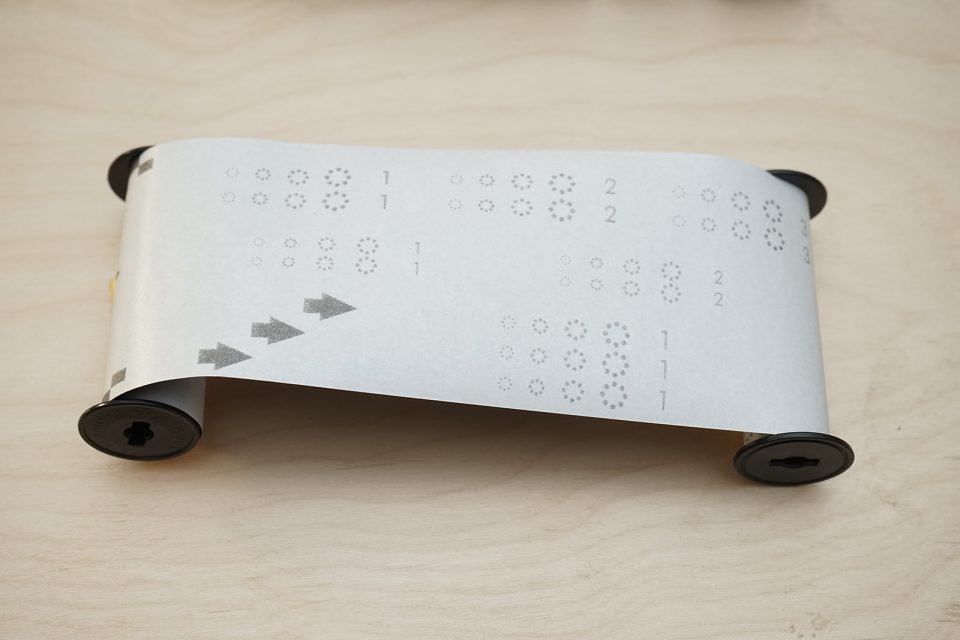

裏紙と番号

もうひとつ、中判フィルム(120フィルム)には特徴があります。

それが、裏紙に番号が書いてあるということです。

このように、裏紙には番号が印刷されています。

中判カメラのなかでも簡素な構造のもの(おおむね1950年代までの廉価なもの)では、カメラの裏蓋に設けられた赤い窓「赤窓」から、この番号を目で見て、巻き上げを行う構造になっています。

赤窓が赤い色をしているのは、カメラのフィルムのような感光材料は、赤い光を比較的感じにくい(感じにくかった)ためです。

裏紙の番号は、上で解説した各種のフォーマット(撮影枚数)ごとに印刷されています。

ただし、番号が印刷されているのは645判・66判・69判の3種類だけです。

67判やその他のフォーマットのカメラでは、基本的には裏紙を使わず、カメラ本体の巻き止め機構を使って巻き上げることとなります。

※ただしパノラマカメラには、赤窓の2の倍数や3の倍数だけを使って巻き上げるものも存在します。

中判フィルム(120フィルム)の使い方

中判フィルム(120フィルム)の使い方は、おおむね、上のスプールの解説で書いたとおりです。

より詳しい内容は、当サイトでは二眼レフ「ローライフレックス」と中判一眼レフ「ハッセルブラッド」の使い方記事で解説しています!

詳しくはこちらの記事をそれぞれご覧ください。

おすすめの中判フィルム

これから中判フィルム(120フィルム)を買うなら、こちらがおすすめです。

カラーネガフィルム

カラーポジフィルム(リバーサルフィルム)

「120フィルム」「ブローニーフィルム」中判フィルムの名前

次に、中判フィルムの名前について解説します。

「ブローニーフィルム」という単語を聞いたことがあるかもしれません。

結論からいうと、現在の時点では中判フィルム=120フィルム=ブローニーフィルムと考えてしまっても実質的にはOK。

ですが、厳密には違うのです。

そのあたりの事情について書いていきます。

※この節の参考文献:高島鎮雄(2002)「自分だけのクラシックカメラを探す旅 第7回 「元始、カメラは箱であった」ライカだってボックスカメラという人さえいる」、『季刊クラシックカメラ17』、双葉社、pp.96-101。

「ブローニー」とは

日本では、ブローニーフィルム=120フィルムと思われがちで、実際、実用上はそれで問題ないのですが、厳密には異なります。

簡単に、ブローニーと呼ばれたフィルムの歴史を紐解いてみましょう。

写真用フィルムというものを世に送り出したのは、米国の「イーストマン・コダック」社でした。

コダックブランドのフィルムは、2021年現在もコダックアラリス社から販売されています。

さて、そのコダックは、フィルムの販促のため、1900年にとあるキャラクターとコラボレーションしました。

それが、カナダ出身の漫画家が描いた漫画”The Brownies”です。

この漫画に登場する”Brownie”(ブラウニー)を商品のパッケージに描き、広告にも使用して、コダックは子供でも撮ることができるカメラを売り出したのでした。

↑”ブラウニー”

※Wikimedia Commonsよりパブリックドメイン画像を引用

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palmer_Cox-Brownie.jpg

コダックが1900年に発売した”The Brownie Camera”(ザ・ブラウニー・カメラ)は、1ドルという超低価格で発売され、子供だけでなくそれまでカメラに興味がなかった層にまで普及しました。

1980~1990年代の写ルンです。

2000年代の写メール。

2010年代のスマホのカメラのようなものですね。

日本では「ブローニー」と呼ばれるように

このザ・ブラウニー・カメラは日本にも入ってきました。

そのときに、当時の人がブラウニーを「ブローニー」と音訳して、その言葉が現在まで生き残っている、というわけです。

120フィルムの誕生

このザ・ブラウニー・カメラに使用されていたフィルムは、横幅60mm、6x6cmの写真を8枚撮ることのできる「117フィルム」というものでした。

この117フィルムは、撮影枚数こそ異なりますが、120フィルムと横幅は同じです。

翌1901年には、横幅は同じで撮影枚数が異なる「120フィルム」を使用する”Brownie No.2″が登場。

この120フィルムが、2021年現在まで生き残ることになります。

たくさんあった中判フィルムの種類

この節の参考文献:camera-wiki.orgより「Film sizes and designations」(2021年4月21日閲覧)

http://camera-wiki.org/wiki/Film_sizes_and_designations

このように、ブローニーと呼ばれたカメラの元祖が117フィルムを使用し、

その翌年に120フィルムが登場したわけです。

でも、じつはほかにもフィルムの種類はありました。

フィルムの横幅が違ったり、軸(スプール)の太さが違ったり。

コダックは営業上の理由でいくつもの新規格を作り出したのですが、その多くは結局短命に終わってしまったのです。

結局、120フィルム(とその派生規格)が生き残り、日本ではブローニーフィルム=120フィルムのことを指す状況になったのでした。

このような歴史的経緯があるので、「ブローニーフィルム」という言葉で「120フィルム」のことを指すことが多いですし、ほとんどの場合困らないのは確かです。

でも、厳密には違うということも覚えておくのがおすすめです。

120フィルム(ブローニーフィルム)以外の中判フィルム(有名なもの)

120フィルム以外の中判フィルム、そして同様の構造をしたフィルムで有名なものをいくつか紹介します。

220フィルム

↑220フィルムが使えるカメラのひとつ、アサヒペンタックス6×7。フォトキナで展示された試作品は「ペンタックス220」という名前だった。

220フィルムは、120フィルムの派生規格です。

この220フィルムは120フィルムと同じスプールを使って、倍の枚数撮影できるようにした、というもの。

具体的な構造は以下のようなもの。

120フィルムでは、フィルムの全長にわたって裏紙が巻かれていました。

いっぽう220フィルムでは、裏紙をフィルムの先端と後端、つまりカメラへの出し入れのときに必要な場所だけにしました。

そうすることで、裏紙の分厚みを減らすことができるので、フィルム自体の長さを倍にすることができました。

撮影枚数も、フォーマットにより多少の誤差はありますが、たとえば67判では、120フィルムの10枚に対して20枚撮れるなど、倍になっています。

220フィルムは、2010年代に一度製品が消滅してしまった時期がありました。

ですが、2021年現在、中国の「上海」ブランドのモノクロフィルムが製品として復活しています。

620フィルム

620フィルムは、120フィルムと横幅・長さが同じフィルムを、より細い軸(スプール)に巻いたフィルムです。

軸が細いためフィルムのカーリングがきつく廃れました。

愛好家のなかには、当時のスプールを入手して、120フィルムを巻き直して撮影している方もいます。

117フィルム

上の解説でも登場した117フィルム。

いちばん最初のブローニーカメラで使用されたフィルムです。

カメラの歴史上、もうひとつ重要な点として、金属製の近代的な二眼レフの始祖となったローライフレックスの初代機種は、この117フィルムを使用していたということが挙げられます。

ただし、次の機種でローライフレックスの使用フィルムは120フィルムへと移行しました。

127フィルム

127フィルムは、120フィルムより小型ですが同様の構造をしたフィルムです。

横幅は約46mm。

横幅方向の長さが約40mmの写真が撮影できます。

コダックの「ヴェスト・ポケット・コダック」(通称ベス単)というカメラで用いられたため、ベストフィルムという通称でも呼ばれます。

↑ベス単

この127フィルムは120フィルム同様、スプールにフィルムと裏紙が巻かれた構造をしています。

同様の構造のフィルムは一括して「ロールフィルム」と呼ばれています。

中判フィルムはこわくない!

中判フィルムについて解説してきました。

いま中判カメラで撮影する場合、ほとんどは120フィルムを使用することになると思います。

構造こそ35mmフィルムと異なりますが、構造さえわかってしまえば怖いことはありません。

ぜひ当店公式サイト掲載の使い方記事も参考に、二眼レフをはじめ中判カメラを楽しんでみませんか?

Xでは、ブログよりも早くタイムリーなフィルムカメラの話やお得な情報を発信しています!

2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

オールドレンズを楽しむのにも最適!写真にも動画にもおすすめのフルサイズミラーレス一眼カメラを選ぶならこのカメラ!!

写真・動画どちらもハイクオリティ。一度は手にしたい逸品!

FM2発売当時のマニュアルレンズにインスパイアされたデザイン!

どこでも持ち歩ける相棒です。

2024年4月8日

オススメブローニーフィルムのそれぞれの現在販売価格を追記しました。※2024年現在

関連記事

-

フィルムカメラ初心者奮闘記!01 撮影準備編

2025.03.28 Fan Blog-魅力を語る- -

フィルムの種類とは?ネガやリバーサル。ポジフィルムって?

2025.03.24 フィルムカメラの教科書フィルムカメラフィルムフィルムの紹介・解説・扱い方 -

初心者必見!フィルムカメラを買うなら、ここだけは見ておけ!

2025.03.10 フィルムカメラの教科書 -

フィルムのサイズとは?35mmと120フィルムの違いについて

2025.02.25 フィルムカメラの教科書フィルムの紹介・解説・扱い方フィルムカメラフィルム -

乃木坂46の動画にも出てた!?新しい趣味を探しているあなたへ。OLYMPUS(オリンパス)PEN EEシリーズで始めるフィルムの世界

2025.02.17 フィルムカメラの教科書初心者向けOLYMPUS