CONTAX(コンタックス)のオールドレンズ Y/C・Gマウントアダプターを徹底解説!

ミラーレス一眼カメラが一般的になり、がぜん注目を集めているオールドレンズ。

今回は、コンタックス(CONTAX)のオールドレンズを使うためのマウントアダプターについて解説します。

CONTAXは、ドイツの名門ブランドを日本のヤシカ・京セラが受け継いで展開したフィルムカメラのブランド。

なんといっても最大の魅力は、ドイツのカール・ツァイスが手がけた銘レンズを使うことができることです。

カール・ツァイスのレンズは現在もSONYやコシナから発売されていますが、CONTAXのツァイスレンズも実力はトップクラス。

フィルムカメラ用の中古レンズならではの豊穣な味のある描写も楽しむことができますよ。

また、中古価格が大幅に安いのもポイントです。

今回は、コンタックス(CONTAX)のなかでもヤシカ・コンタックスマウント(Y/Cマウント)とコンタックスGマウントのオールドレンズを中心に、マウントアダプターを使うポイントを解説します。

目次 [hide]

コンタックス(CONTAX)のオールドレンズ

コンタックスのオールドレンズは、レンズの頂点、カール・ツァイス(Carl Zeiss)製。

こんな魅力的な写真が撮れますよ!

CONTAX Planar T* 50mm F1.4で撮影

CONTAX Planar T* 85mm F1.4で撮影

CONTAX Distagon T* 25mm F2.8で撮影

各作例記事はこちら

作例に使用したボディ・マウントアダプター

上の作例ではこちらのミラーレス一眼カメラとマウントアダプターを使用しました。

2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

オールドレンズを楽しむのにも最適!写真にも動画にもおすすめのフルサイズミラーレス一眼カメラを選ぶならこのカメラ!!

写真・動画どちらもハイクオリティ。一度は手にしたい逸品!

FM2発売当時のマニュアルレンズにインスパイアされたデザイン!

どこでも持ち歩ける相棒です。

コンタックス(CONTAX)のマウントアダプター

フィルムカメラ時代のオールドレンズのなかでも、愛好家に一番人気といっても過言ではないコンタックス(CONTAX)のツァイスレンズ。

いったいどんなレンズなのでしょうか?

コンタックス(CONTAX)とは

コンタックスとは、もともとはドイツのカメラブランド。

戦前の1930年代に登場した、フィルムカメラ「Contax」の名前に端を発し、1960年代初頭まで用いられました。

その後、1975年に日本のカメラメーカー、ヤシカ(Yashica)との合弁で、高級カメラブランドとして復活。

カメラのデジタル化が進む2005年に撤退するまで、数多くの名カメラや銘レンズを生み出しました。

コンタックス(CONTAX)オールドレンズの特徴

コンタックス(CONTAX)のオールドレンズの特筆すべき点。

それが、「カール・ツァイス」のレンズだということです。

カール・ツァイス(Carl Zeiss)は19世紀から続く光学機器ブランド。

その実力は、世界中のすべてのレンズの中でも頂点とされています。

世界を実際よりも美しく切り取るかのような質感・量感あふれる描写。

解像感豊かでいて、硬くなりすぎない描写。

日本で設計されたレンズには真似のできない、表面的に現れる部分でも感覚的な部分でも優れた性能は、中古のオールドレンズでももちろん味わえます。

むしろ、現代的な最新のツァイスレンズにはない味までも楽しめるという点で、まったく異なる魅力をたたえ続けているといえるでしょう。

CONTAX(コンタックス)のマウントアダプター

では、そんなCONTAXのオールドレンズを楽しむとき、どんな種類があるのでしょうか?

代表的なのは2つ。

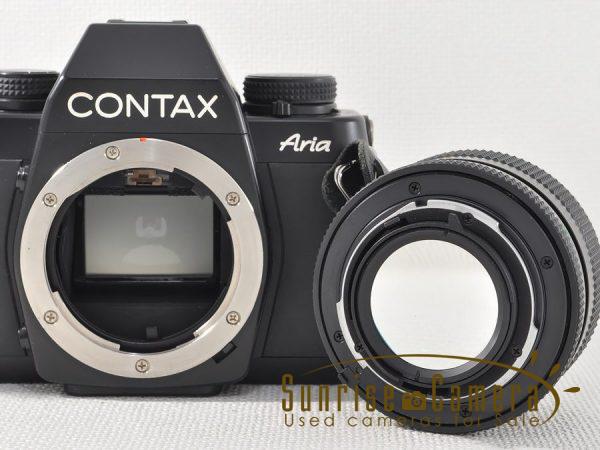

ヤシカ・コンタックスマウント(Y/Cマウント)

ヤシカ・コンタックスマウントの例:CONTAX Aria

コンタックスGマウント

コンタックスGマウントの例:CONTAX G2

です。

どちらもクラシックすぎない安定した描写と、上質な味わいを両立したレンズ。

順番に使い方と特徴を見ていきましょう。

ヤシカ・コンタックスマウント(Y/Cマウント)のマウントアダプター

ヤシカ・コンタックスマウントの例(RTS II)

まず、ヤシカ・コンタックスマウント(Y/Cマウント)について解説します。

1975年に登場したレンズマウントで、使用にあたってはとくに難しい部分はありません。

Y/Cマウントのマウントアダプターの使い方

Y/Cマウントのマウントアダプターの取り付け・使用方法には、特段注意する点はありません。

使い方は……

1.レンズをマウントアダプターに装着する

Y/Cマウントはバヨネットマウントなので、噛み合わせて時計回りに回すと固定されます。

2.レンズを取り付けたマウントアダプターを、ミラーレス一眼カメラ本体に装着する

こちらも、同様に噛み合わせて時計回りに回すだけでOK。

ミラーレス一眼カメラの純正レンズと装着方法は同じです。

バヨネットマウントのオールドレンズの取り付け方と使い方は、以下の記事で解説しています。

ぜひご覧ください。

オールドレンズをマウントアダプターで使う場合、種類によっては互換性などの問題が生じてしまうことがあります。

しかし、Y/Cマウントのコンタックス カール・ツァイスレンズは構造的にも至ってオーソドックス、かつ個々のレンズ固有の問題もないので、マウントアダプターさえ用意すれば、ミラーレス一眼カメラで手軽に使用が可能です。

Y/Cマウントのマウントアダプターの選び方

Y/Cマウントのマウントアダプターは、各種メーカーから販売されています。

値段も千差万別ですが、基本的には値段が高くなるほど、精度も向上します。

おすすめなのは2000円程度のものを購入すること。

精度や剛性と値段のバランスがよく、安心してヤシカ・コンタックスのカール・ツァイスレンズを使うことができますよ。

具体的にはK&F Concept製のマウントアダプターが定番で、品質が安定していて評判がよいといえるでしょう。

ぜひ使いたいY/Cマウントのオールドレンズ

それではここで、ヤシカ・コンタックスマウントのオールドレンズのなかでもおすすめの逸品を、作例を交えて紹介します。

1.Planar 50mm F1.4

Planar(プラナー)50mm F1.4は、ヤシカ・コンタックスの一眼レフ用標準レンズとして定番の逸品。

日本製の同スペックのレンズに比べて、質感やシズル感が明らかに違います。

作例

Planar 50mm F1.4の作例はこちらの記事で更に紹介しています。

2.Planar 85mm F1.4

Planar 85mm F1.4は、中望遠レンズとして定番のスペックの製品。

ポートレートを撮るなら、このレンズを選べば間違いはありません。

中望遠オールドレンズの、まごうことなき「正解」。

人を、世界を、より美しく切り取ってみませんか?

作例

3.Distagon 25mm F2.8

Distagon(ディスタゴン)25mm F2.8は、ヤシカ・コンタックス用のツァイスレンズのなかでも定番の広角。

28mmでも24mmでもない焦点距離が使いやすいんです。

もちろんツァイスならではのT*コーティングと、上質な光学設計により、風景を撮らせたら右に出るものはいないといえるでしょう。

広いレンズでドラマチックな光景を描き出してみませんか?

作例

Planar 85mm F1.4とDistagon 25mm F2.8 の作例はこちらの記事で更に紹介しています。

[oldlens]

コンタックスGマウントのマウントアダプター

もうひとつの選択肢。

それがコンタックスGシリーズ用レンズを使うマウントアダプターです。

コンタックスGシリーズとは

コンタックスGシリーズとは、「AFレンジファインダーカメラ」をコンセプトに開発された、レンズ交換式のフィルムカメラ。

一眼レフカメラと異なりボディ内にミラーがないため、よりフィルム(イメージセンサー)の直前までレンズが張り出た設計が可能となっています。

また、レンズ自体が小型なのもうれしいところです。

コンタックスGシリーズについては、以下の関連記事で詳しく解説しています。

コンタックスGシリーズレンズ用のマウントアダプターの特徴

コンタックスGシリーズレンズ用のマウントアダプターには、構造上の特徴があります。

それが「ピント合わせ機構が内蔵されている」ということ。

コンタックスGシリーズのカメラは、ピントをボディ本体で操作する構造になっており、レンズにはピントリングがありません。

そこで、レンズとボディを噛み合わせる部分(カプラー)を動かす機構をマウントアダプターに内蔵することで、手動でピントを設定できるようになっているのです。

(例はPlanar 45mm F2)

使い方については、CONTAX Gもバヨネットマウントなので上記のY/Cマウントと取り付け方自体は同様です。

コンタックスGシリーズレンズ用のマウントアダプターの選び方

コンタックスG用のマウントアダプターは、ピント調整機構を内蔵しているので、値段は少し高め。

例を挙げると、他のマウントアダプターの値段が2,000円台のメーカーの場合、相場として6,000円程度となります。

マウントアダプターのブランドの中でもおすすめのK&F Conceptの製品も、販売価格は6,000円台。

これくらいの値段のものから選ぶと間違いがないでしょう。

アダプターの値段は少し高めですが、それに見合った、ツァイスレンズならではの味と性能を体験することができますよ。

Gマウント用マウントアダプターはこちら

超広角レンズの干渉

コンタックスG用レンズをマウントアダプターで使用する場合、問題となるのが「レンズの干渉」です。

コンタックスGシリーズには、ホロゴン(Hologon)16mmやビオゴン(Biogon)21mmといった超広角レンズがあります。

これらはレンズの後ろ側(後玉)が大きくフィルム面(イメージセンサー側)に張り出しているため、シャッターなどの内部機構と干渉する場合があるのです。

結論としては、大きな問題が出るのはホロゴン16mmです。

ホロゴン16mmはレンズ後ろ側の張り出しが大きいので、α7シリーズの物理シャッターと接触してしまいます。

カメラ本体の故障を招くので、残念ながら物理シャッターの機種では使用を避けたほうがよいでしょう。

この記事を書いている2018年時点で、Nikon ZやCanon EOS Rでどうなるかは不明です。

わかり次第、追記できればと思います。

また、基本的にAPSサイズの機種では、マウント内が狭いので干渉すると考えておきましょう。

サイレントシャッター

SONYのα7系機種では、α7S、α7IIR、α7IIS、α7III、α9に存在するサイレントシャッター(電子シャッター)機能。

サイレントシャッターでは物理的なシャッターを動かさないので、干渉せずにホロゴン16mmが使えるという噂もあります。

ただし、レンズ後端とイメージセンサーがギリギリのクリアランスであることには変わりがないためリスクは大。

あくまでも自己責任であることを肝に銘じましょう。

(当店スタッフとしてもはっきりとおすすめはできません)

周辺部の画質低下と色かぶり

実用面で同様に大きな問題となるのが、撮影した写真の「周辺部の画質低下」です。

CONTAX G用の広角レンズをマウントアダプターで取り付けると、レンズ後端がイメージセンサーに接近します。

このような状態のとき、構造上、レンズの端の方を通った光は、イメージセンサーに斜めに入射することとなります。

斜めの光が原因となって生じるのが画質の低下と色かぶり。

具体的には周辺部の像が流れたようになり、マゼンタやシアンに色がかぶります。

周辺光量も減少します。

これは、レンズ後端が張り出たレンズ(対象型広角レンズ)はフィルムでの撮影を前提とした設計となっているため。

フィルムは薄く塗られた薬品(乳剤)の化学変化により光を記録しているため、光が正面から入っても同じように変化します。

いっぽうイメージセンサーはフィルムに比べて厚みをもっているため、正常に光を捉えられないのです。

どうしても画質の低下を招くことは覚えておきましょう。

もしマウントアダプターでコンタックスの広角を使いたい場合、ディスタゴン21mmや18mmといった一眼レフ用のレンズを選ぶのもひとつの手ではあります。

描写はまったく異なってしまいますし、サイズもずっと大型ですが……。

ぜひ使いたいGマウントのオールドレンズ

では、フルサイズのミラーレス一眼カメラでマウントアダプターでぜひ使いたいGマウントオールドレンズを紹介します。

1.Planar 45mm F2

Planar 45mm F2は、コンタックスG用の標準レンズ。

サイズもとてもコンパクトで、普段遣いのレンズとしていつでも相棒になってくれることでしょう。

2.Biogon 28mm F2.8

Biogon(ビオゴン)28mm F2.8は対称型の広角レンズ。

もちろん周辺部の画質に影響は出ますが、28mm程度なら影響は少なく実用域です。

3.Biogon 21mm F2.8

Biogon 21mm F2.8は、上でも解説したように顕著に周辺部の描写に影響が出るレンズ。

ですが、コンパクトな対称型超広角をミラーレスに取り付けた姿は、はっきりいって格好いいです。

使いこなすのは難しいですが、コンタックスG用のレンズをマウントアダプターで楽しむなら、一度は使ってみたい逸品だといえるでしょう。

今後の技術の進歩によって、もしかすると描写も大幅に改善されるかもしれませんね。

Gマウントレンズの作例紹介記事

こちらの記事でCONTAX Gマウントレンズの作例を紹介しています。

ぜひご覧ください。

[オールドレンズ撮り比べ11] CONTAX G用Biogon 28mm F2.8 GとSonnar 90mm F2.8 G 作例と解説

[oldlens]

2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

オールドレンズを楽しむのにも最適!写真にも動画にもおすすめのフルサイズミラーレス一眼カメラを選ぶならこのカメラ!!

写真・動画どちらもハイクオリティ。一度は手にしたい逸品!

FM2発売当時のマニュアルレンズにインスパイアされたデザイン!

どこでも持ち歩ける相棒です。

コンタックスとカール・ツァイスのオールドレンズ そのほかの選択肢

最後に、Y/Cマウント以外のコンタックスやカール・ツァイスの選択肢にも簡単に触れておきます。

1.旧Contaxレンジファインダー用レンズ

戦前に端を発する、ツァイス・イコンの旧Contaxレンジファインダーカメラ用のオールドレンズも、もちろんマウントアダプターで取り付けが可能です。

(日本との合弁以前のコンタックスは、一般に小文字でContaxと表記します)

Sonnar 50mm F2やBiogon 35mm F2.8をはじめ、ドイツ製のレンズは外装の仕上げも息を呑む質感。

ただし、旧Contaxのマウントは内爪・外爪の2つのバヨネットがあり、内爪はボディ側にヘリコイド(ピント合わせ機構)を内蔵しています。

そのため構造も複雑となり、マウントアダプターの値段も高めになりがちです。

ネット上ではロシアやウクライナ製のマウントアダプターが散見されますが、これは旧Contaxと同一の構造を持つ、旧ソ連のカメラ「Kiev」(キエフ)のパーツを流用し制作されたもの。

品質は玉石混交なため、あえて選ぶのにはリスクがあります。

なお、ツァイスのレンズとは異なりますが、Contaxレンジファインダー用のレンズに源流を持つ安価なロシアレンズを使ってみるのもおすすめです。

ロシアレンズについてはこちら。

2.Carl Zeiss JenaのM42マウントレンズ

ツァイスのレンズということならば、旧東ドイツのCarl Zeiss Jena(カール・ツァイス・イエナ)のレンズもオールドレンズの定番です。

この記事で紹介してきたコンタックス(CONTAX)のレンズは西ドイツのカール・ツァイス。

いっぽう、戦後東西に分かれたドイツでは、東ドイツにもカール・ツァイスがあったのです。

流れは違いますがツァイスはツァイス。

こちらも上質な味を楽しめますよ。

カール・ツァイス・イエナのレンズについて詳しくはこちら。

M42マウントのレンズについて詳しくはこちらの記事もご覧ください。

オールドレンズの定番 コンタックスを楽しんでみませんか?

日本とドイツの技術が合体したコンタックスのレンズは、性能、味、仕上げともに紫玉の逸品。

オールドレンズをマウントアダプターで楽しむならぜひ選びたい名品が揃っています。

日本製レンズでは味わえない豊穣な描写を、ぜひあなたも体感してみませんか?

Xでは、ブログよりも早くタイムリーなフィルムカメラの話やお得な情報を発信しています!

2024年最新!おすすめミラーレス一眼カメラベスト3!!

オールドレンズを楽しむのにも最適!写真にも動画にもおすすめのフルサイズミラーレス一眼カメラを選ぶならこのカメラ!!

写真・動画どちらもハイクオリティ。一度は手にしたい逸品!

FM2発売当時のマニュアルレンズにインスパイアされたデザイン!

どこでも持ち歩ける相棒です。